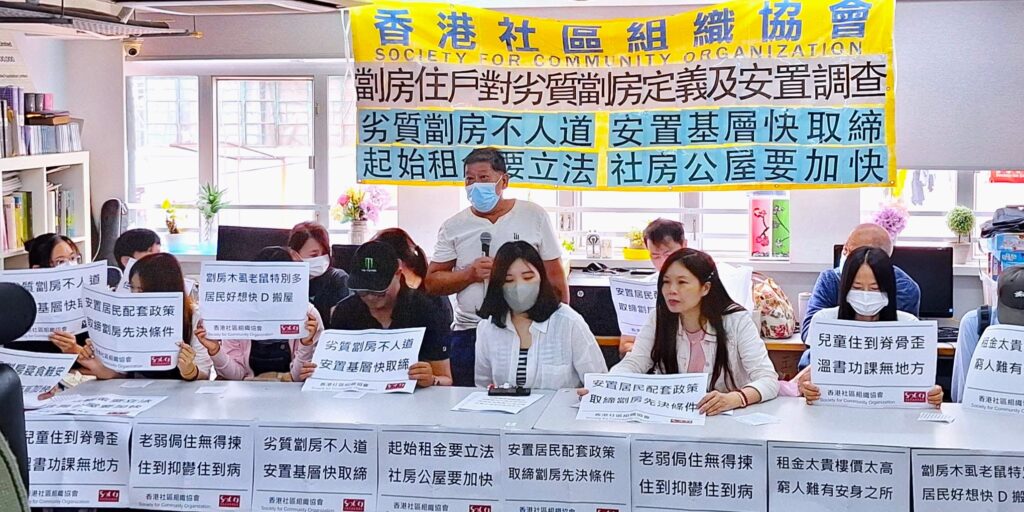

劣質劏房政策對不適切居所租戶(籠屋板房劏房)的影響及租戶所需要的支援問卷調查報告

根據2021年人口普查的《主題性報告: 居於分間樓宇單位人士》,全港約有108, 200個分間樓宇單位,共有107, 400個住戶、215, 700名居民,當中更有近一成六為15歲以下兒童。調查中顯示居於分間樓宇單位的住戶多為基層人士,其每月收入中位數只得15, 3310元,低於全港住戶的27, 650元近一半。分間單位的住屋質素遠較全港住戶差,但其住屋開支卻遠較全港住戶為高,情況令人擔憂。上述統計處的數字並未包括居住環境更為惡劣的板間房、閣樓空間、太空艙、床位及天台屋等不適切居所類型。參考2020年另一份採納更寬鬆的「劏房」定義的同類型研究—《劏房租務管制研究不作小組報告》,當中符合上述統計計處「劏房」定義的分間樓字單位連同板間房、閣樓空間、太空艙、床位及天台屋等的單位數目合計更高達 110,008。而在以上基礎上,本會根據前線外展探訪的經驗推算全港居於不適切居所的戶數可達 139,968,人數為 248,915。

籠屋、板間房及劏房等不適切居所不單住屋環境狹窄、當中更存在基礎設施不足、空氣不流通、木虱老鼠橫行,以及衛生惡劣等問題,令很多居民寢食難安,學生亦沒有學習空間,影響居民工作及學習,有些甚至健康變差,精神抑鬱,兒童脊骨彎曲等。而其中積壓以久的劏房安全隱患及消防安全危機最急需政府關注及介入。上月初,佐敦道華豐大廈3級火,釀成5死40傷,令人悲痛萬分。是次事件只為冰山一角,過去數年劏房火警頻生。

近年中央政府多次表明對本港存在的籠屋、板間房及劏房等不適切居所的情況表達不滿,並要求特區政府將「告別劏房、籠屋」盡快提上施政日程,徹底解決纏繞本港多年的房屋問題。於最新一份施政報告中,2023年10月特首首次明確表示隨著未來房屋供應將大增,政府將有條件解決劏房問題,公佈成立「解決劏房問題工作組」,並將於10個月內訂立「劏房最低居住標準」。標準涵蓋內容將包括:樓宇安全、消防及衛生要求、居住面積等。而針對不合最低標準的「劣質劏房」亦將提出取締方法;防止不合最低標準的「劏房」再增加;以及提出有序解決方案,包括所需的行政和立法建議。

這政策對現時約有24萬劏房居民有直接影響,租戶聽到此消息實在是又喜又憂,因為如果劣質劏房人人不想住,無奈家貧別無選擇,侷住劏房。如果關閉,又擔心安置政策不完善,無家可歸,很容易出現像90年代的床位寓所條例政策,當時只有提供了幾百位的單身人士房間及床位宿舍以安置居民,便推出床位寓所條例,一方面淘汰極差的籠屋,但條例寬鬆將應禁止的籠屋合法化,又不保證居民有安置,結果只有幾百籠屋居民安置到單身人士宿舍,其他成千上萬的籠屋居民只是由被關閉的籠屋搬往非法籠屋,租戶的住屋環境無改善,租金還一直上升,但如果政府處理妥善,基層得到妥善安置,又是基層的福音。所以是喜是憂,視乎政府如何定義劏房及提供何等配套安置政策,亦是消滅劏房的先決條件。

住屋標準定義必須清晰、可以操作、易於執行、回應住戶住屋需要。「最低標準」的定義,除了建築物的安全性,亦要考慮到單位的宜居性和住戶負擔能力。政府應先行定義劏房最低標準,針對定期識別低於標準的劏房單位,以立法方式作出相應行動及取締時間表,建議政府用兩年時間,先做立法及全港劏房登記工作,等待簡約公屋及過渡性房屋合共5萬單位齊備,再加上公屋供應量增加、起始租金立法及房屋署的現金津貼配套下,務須在5年內,全面展開取締籠屋、板間房及劏房工作,助基層住戶脫離惡劣環境,最終全面取締分間樓宇單位。

究竟社會應如何定義「最低住屋標準」? 其實可以從聯合國的文件中提到答案。根據聯合國《經濟、社會與文化權利的國際公約》列明,適切居所(adequate housing)須符合七大條件:

- 居所穩定性 – 確保居住者受法律保護,以免受到強迫驅逐、騷擾和其他威脅;

- 基本設施提供 – 確保居住者享有安全食水、日常所需的能源、衛生及其他基本生活設施;

- 可負擔性 – 住屋開支為居住者可承擔的水平,不會對其日常基本生活構成影響;

- 居所適切性 – 安全居所,需有足夠空間;同時能使居住者免受「寒冷、 潮濕、炎熱、風雨、其

他健康威脅和結構危險」﹔ - 無障礙 – 保障社會上弱勢和邊緣群體的特殊需求;

- 地點 – 居所的位置需有一系列配套,例如就業機會、學校、保育中心和其他社會基礎設施;

- 文化處境 – 不存在任何形式的歧視,尊重並考慮地區之文化特性、展現文化身分和多樣的住房。

當然,究竟如何定義及理解適用、可負擔等,亦要視乎各地的公共資源及經濟發展水平。以香港為例,香港公共房屋的編配標準是人均室內樓面面積不少於 7 平方米 [1]。過去10年,公屋租戶的人均實際室內樓面面積已增至約 13 平方米。公屋住戶的人均室內樓面面積如少於5.5平方米,會被視作「擠迫戶」;這些都是日後訂定最低標準的重要參考指標。

定義「最低住屋標準」

參考香港公共房屋的編配、擠迫戶標準及聯合國對適切居所標準,未來的「劏房最低標準」,其實亦應該是在香港最低的住屋標準;為加強約束力,標準亦應以立法方式規管;日後任何住屋單位,只是在以下居住面積、居住高度、單位設備、通風設施、建築安全、租金水平、樓宇管理等9項情況中,出現其中3項情況,即可定義為不符合「法定最低住屋標準」的劣質住房單位;以目前全港近11萬戶劏房推算及前線觀察,估計全港約三成的劏房單位並不符合「最低住屋標準」。

建議不符合「最低住屋標準」的九項準則,出現其中3項情況,即可定義為不符合「法定最低住屋標準」的劣質住房單位

| 1. | 居住面積 | 一人居所面積以少於7平方米,二人或以上人均居所樓面面積少於5.5平方米 |

| 2. | 居所高度 | 處所樓底低於2平方米 或分上下格出租 |

| 3. | 單位戶數 | 單位分租多於5伙 |

| 4. | 單位間格物料 | 單位間格為易燃物料 |

| 5. | 單位設備 | 沒有將廚房及廁所分隔、洗浴設備或沒有提供廚房、廁所及洗浴設備 |

| 6. | 單位通風設施 | 沒有空氣流通系統或沒有開了可以透氣的窗 |

| 7. | 建築安全 |

|

| 8 | 租金水平 |

|

| 9 | 樓宇管理 |

|

是次政策將對20多萬名劏房居民帶來深遠影響,為了解多少劏房符合「劣質劏房」定義及基層租戶對相關政策的落實安排的意見,本會於2024年1月至5月上旬期間向本會服務的不適切居所住戶進行實體及網上問卷調查,並整合收集得到的資料進行發佈。

[1] 房屋事務委員會 2015年7月6日舉行的會議 立法會秘書處就新公共租住房屋單位的設計擬備的背景資料簡介